Une église est une église est une église. Vraiment ? Redécouvrant, comme à chacune de mes visites, l’abbatiale de Saint Austremoine (le moine venu du Sud) qui se présente comme une des plus belles réussites de l’art roman d’Auvergne inspirée, on le sait, de Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, j’ai bien vérifié qu’elle possédait effectivement, comme toutes les autres, porche, chapelles, clocher, vitraux et chapiteaux de pierre. Église donc. Circulons. Rien de plus n’est à voir.

Personnellement, j’envie quand même un peu ces pointilleux monographes, capables sur des dizaines et des dizaines de pages[1] de m’expliquer à grand renfort de termes spécialisés, ce qui fait de chacun des édifices qui se proposent un peu partout dans le monde à mes touristiques admirations un organisme architectural et sculptural à part, un individu dans son genre. Ce que le plus souvent notre défaut de culture, le peu d’ardeur réelle de nos curiosités vite épuisées par les plus grossiers commentaires, nous privent de savoir reconnaître.

S’arrêter à Issoire ce n’est donc pas seulement profiter d’un excellent repas à la terrasse estivale du P’tit roseau et y jouir encore d’un bon moment de détente avant d’affronter quelques centaines de kilomètres plus loin l’assommante traversée de la Beauce, c’est se régaler d’abord de la chaude couleur de cette pierre d’arkose dont à la différence de la plupart des monuments auvergnats tout entiers de roche basaltique, les moines bénédictins ont construit là leur église. C’est reconnaître l’ajout aux douze signes du zodiaque qui ceinturent son chevet, d’un treizième, représentant un griffon dévorant ce qui semble être un mouton. Occasion de découvrir grâce aux archives du journal La Montagne qu’il s’agirait peut-être – j’en doute - d’une allusion de l’époque au célèbre Roman d’Alexandre dont des figurations datant du même XIIème existent à Moissac, Toulouse, Thouars et paraît-il encore dans bien d’autres églises en Suisse comme en Italie.

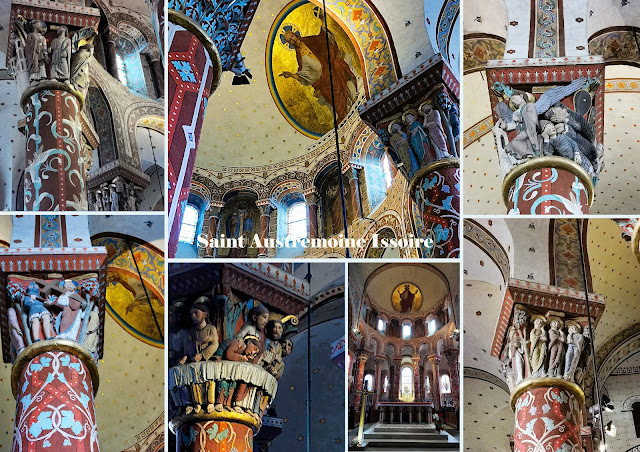

Hier, pénétrer dans l’abbatiale après avoir patiemment attendu la fin d’un service funèbre, c’était encore une fois m’exposer à une explosion toujours aussi surprenante de couleurs : un artiste italien du nom de Mayoli ayant reçu commande dans la seconde moitié du XIXème siècle d’en repeindre les piliers et les cintres, les chargea de coloris si vifs que certains les dirent inspirés d’un étal de boucherie quand, me semble-t-il, mais je n’y connais rien, ils ne font que retrouver à leur manière ce que dut être l’aspect intérieur de ces édifices au cours des premiers siècles de leur existence. Michel Pastoureau, citant Suger, opportunément nous le confirme, dans un passionnant article de la Bibliothèque de l’École des Chartes[2], affirmant qu’à l’époque « toutes les techniques et tous les supports, peintures, vitraux, émaux, étoffes, pierreries, orfèvrerie, sont sollicités pour faire de la basilique un temple de la couleur car richesse et beauté, nécessaires pour vénérer Dieu, s’expriment d’abord par la couleur. Celle-ci est à la fois lumière et matière »

Certes il y a quelque chose de plus fort pour nos sensibilités modernes accablées de couleurs, dans la contemplation, comme on peut le faire à l’intérieur de la Marie-Madeleine de Vézelay, de scènes taillées, modelées, ciselées dans la pierre parfaitement nue, mais les voir ici, plus proches de l’effet qu’elles recherchaient sans doute à l’origine n’en constitue pas moins un plaisir évident. Comme le sont à mes yeux ces façons d’endormis qu’on peut voir sur les chapiteaux du chœur au Saint Jean effondré à côté de Jésus sur la table de la Cène ou chez ces trois soldats romains empilés à la porte du Tombeau qu’ils sont censés garder.

Criard ? le décor intérieur de Saint Austremoine d’Issoire ne l’est finalement pas plus que les Peaux-rouges du Bateau ivre de Rimbaud. Il existe dans ce que j’oserai dire sa nature propre. Sa personnalité foncière. D’un goût, comme l’écrivait Élie Faure, parlant des terres cuites vernissées de Della Robbia telles par exemple qu’elles ornent la façade des Innocenti de Florence, atroce et séduisant.

Il demeure quelque chose sans doute du « chromoclasme » propre à la culture issue de la Réforme dans la préférence que continuent d’accorder quantité de bons esprits à l’esthétique dépouillée des églises réduites à leur strict corps de pierre à peine soutenu de quelque antique bois de chêne. Le capitaine Merle envahissant Issoire à l’époque des guerres de religion n’ordonna-t-il pas de détruire l’ensemble des piliers de la nef, ce que ces troupes ne pouvant finalement mettre à exécution, il compensa en faisant écorcher vif trois des prêtres attachés au service de l’église. Comme quoi il existe malheureusement toujours bien des fanatiques pour qui l’atroce couleur du sang quand elle provient d’un supplice infligé à leur semblable paraît infiniment plus séduisante que ces applications à base de cochenille, de kermès, de garance ou de pernambouc, de minium, de cinabre ou de vermillon, par quoi les artistes donnaient autrefois à voir ces rouges qui ajoutaient à la vie au lieu de la retrancher.

Et si chaque église en fait a son histoire et sa personnalité propre qu’il s’agit pour les vrais curieux de reconnaître, peut-être au fond qu’il existe malheureusement des hommes qui ne vivent que par les meurtres et les destructions qu’ils perpètrent ou favorisent. De ce point de vue oui. Un assassin est un assassin est un assassin.

[1] Voir par exemple sur Persée : L'église abbatiale de Saint-Austremoine d'Issoire, par Henri du Ranquet et E. du Ranquet, Bulletin Monumental, Année 1935 94-3, pp. 277-313. https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1935_num_94_3_8486

[2]

L'Eglise et la couleur, des origines à la Réforme , 1989. https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1989_num_147_1_450535

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire