Une église est une église est une église. Vraiment ? Redécouvrant, comme à chacune de mes visites, l’abbatiale de Saint Austremoine (le moine venu du Sud) qui se présente comme une des plus belles réussites de l’art roman d’Auvergne inspirée, on le sait, de Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand, j’ai bien vérifié qu’elle possédait effectivement, comme toutes les autres, porche, chapelles, clocher, vitraux et chapiteaux de pierre. Église donc. Circulons. Rien de plus n’est à voir.

Personnellement, j’envie quand même un peu ces pointilleux monographes, capables sur des dizaines et des dizaines de pages[1] de m’expliquer à grand renfort de termes spécialisés, ce qui fait de chacun des édifices qui se proposent un peu partout dans le monde à mes touristiques admirations un organisme architectural et sculptural à part, un individu dans son genre. Ce que le plus souvent notre défaut de culture, le peu d’ardeur réelle de nos curiosités vite épuisées par les plus grossiers commentaires, nous privent de savoir reconnaître.

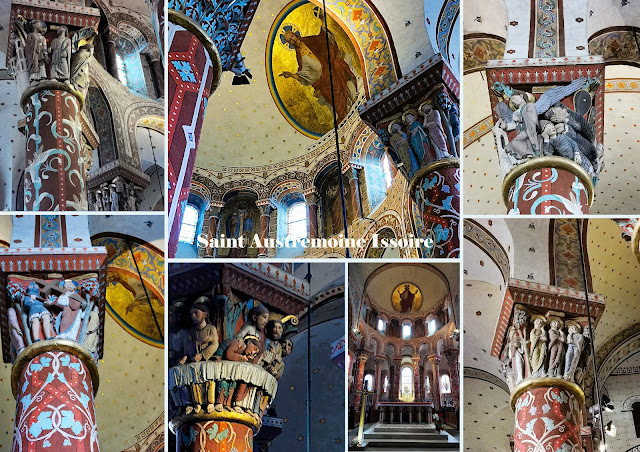

S’arrêter à Issoire ce n’est donc pas seulement profiter d’un excellent repas à la terrasse estivale du P’tit roseau et y jouir encore d’un bon moment de détente avant d’affronter quelques centaines de kilomètres plus loin l’assommante traversée de la Beauce, c’est se régaler d’abord de la chaude couleur de cette pierre d’arkose dont à la différence de la plupart des monuments auvergnats tout entiers de roche basaltique, les moines bénédictins ont construit là leur église. C’est reconnaître l’ajout aux douze signes du zodiaque qui ceinturent son chevet, d’un treizième, représentant un griffon dévorant ce qui semble être un mouton. Occasion de découvrir grâce aux archives du journal La Montagne qu’il s’agirait peut-être – j’en doute - d’une allusion de l’époque au célèbre Roman d’Alexandre dont des figurations datant du même XIIème existent à Moissac, Toulouse, Thouars et paraît-il encore dans bien d’autres églises en Suisse comme en Italie.