J’aime et je l’ai dit à de nombreuses reprises tout ce

qu’écrit Christiane Veschambre. J’aime aussi sa personne. Et je ne saurais trop

recommander à ceux qui ne l’auraient pas encore vraiment fait, de prendre le

temps de lire Basse langue, livre qui portant

en apparence sur la lecture, plonge en fait assez douloureusement au coeur de

toute l’expérience intime que peut avoir une femme de ce qui l’a mise au monde

non comme structure close délimitée par un moi connaissable, mais comme puissance

d’accueil, toute nourrie de ses manques et de ses incertitudes profondes.

Chacun à notre place nous sommes les acteurs de la vie littéraire de notre époque. En faisant lire, découvrir, des œuvres ignorées des circuits médiatiques, ne représentant qu’une part ridicule des échanges économiques, nous manifestons notre volonté de ne pas nous voir dicter nos goûts, nos pensées, nos vies, par les puissances matérielles qui tendent à régir le plus grand nombre. Et nous contribuons à maintenir vivante une littérature qui autrement manquera à tous demain.

lundi 12 mars 2018

samedi 10 mars 2018

PRENDRE LE LARGE : CARNET SANS BORD DE LILI FRIKH À LA RUMEUR LIBRE.

«Il faudra que je parle d’écrire… Et que ce

soit parler pas écrire… Que j’avoue… Et j’avoue… Être peu sensible aux formes de l’écrit… Être prise

sans filet dans le mouvement de l’écriture. Cette différence que je sens entre

les deux… Elle m’écarte… Elle me sépare… Elle me fait mal au milieu… Mais les

mots sont sans abri. Ils n’ont pas de domicile fixe. Je les couche sous la

couverture comme des chiens affamés. « Couchez… Allez… Couchez là… Ici…

Non là… Voilà… Pas bouger… »

Mais ils ne restent pas sur le papier. Ils

prennent le large

Écrire est déployé sans forme attachée

Écrire est une langue de grand départ

Aucune ligne d’arrivée

Posted at sea

16 : 27 »

Posted at sea, à différentes heures du jour, la petite

centaine de proses courtes qui composent le Carnet

sans bord que Lili Frikh vient de donner à la rumeur libre, ne cherche pas à consigner l’éphémère et

superficielle matérialité des évènements par lesquels se raconte l’anecdote

plus ou moins pittoresque, plus ou moins idéalisée, bien choisie, de ce qui

fait d’ordinaire à nos yeux l’existence : c’est en profondeur toujours qu’y

creuse la parole, empruntant à la plasticité des vagues, à leur inlassable et

puissant mouvement son exigeante tonicité. Car c’est bien à une intime nécessité que répond d’abord tout

ce livre. Qui affirme et réaffirme la volonté de son auteur de ne pas se

laisser enfermer dans les mots, dans les phrases. Non plus que dans les choses.

Et s’emploie tout entière à s’offrir corps et âme à la vie qui déborde.

jeudi 15 février 2018

DÉCHIRER NOTRE FILET MENTAL. GALERIE MONTAGNAISE DE DIDIER BOURDA.

À quoi se mesure l’importance ou

la nécessité d’une œuvre ? Et d’ailleurs à quoi bon mesurer ?

Étalonner. Classer. Toujours hiérarchiser. Difficile quand même de négliger le

fait qu’il existe des œuvres qui par l’ouverture de l’intelligence sensible qui

préside à leur écriture, excèdent, par la profondeur des questions et l’importance

des éléments qu’elles convoquent, l’attention toute relative que méritent la plupart des

petites combinaisons poético-narcissiques par lesquelles certains parviennent à

faire malgré tout illusion.

Galerie montagnaise, du béarnais Didier Bourda, est justement de

ces livres majeurs qui, sans renoncer en rien à la nécessité de dire ses quatre

vérités à notre triste époque, présente aussi la féroce ambition de redonner à

la poésie quelque chose de la magie profonde, de la nécessité vitale, du lien

originel aussi, qu’au sein de sociétés depuis longtemps disparues, elle

entretenait avec le monde.

dimanche 4 février 2018

UN GRAND POÈME DE LA VILLE. KALA GHODA DE ARUN KOLATKAR (1931-2004)

Je reviens aujourd'hui, suite à diverses rencontres qui m'ont amené à l'évoquer, sur le superbe grand livre sous-titré Poèmes de Bombay, du poète indien disparu en 2004, Arun Kolatkar.

Une gamine, "un

polichinelle dans le tiroir depuis, à vue de nez, sept mois" "cavale comme une

gazelle", un jerrycan à la main à la poursuite de la carriole d'un vendeur de

kérosène. À l'heure du petit déjeuner, un bossu cul de jatte bat, sur son

"skateboard maison" des records de vitesse, "s'envole sur les ralentisseurs"

pour coiffer au poteau un "vieux paralytique en fauteuil roulant fabriqué avec

deux vélos cannibalisés". "Tel un Démosthène frappadingue", un ivrogne qui se

réveille tonne à l'adresse de la ville entière qu'elle n'est qu'un "colossal

tas de merde". "Les doigts funambules" d'un aveugle "tressent un lit de corde"

qui "se tourne et se retourne dans ses bras" comme s'il apprenait à danser.

Tandis qu'un peu plus loin, "tchac-a-boum-tchac-tchac tchac-a-bim-boum-bam"

passe la fanfare des lépreux, le Bombay Lepers'Band. On le voit. C'est une

sorte de Cour des Miracles que met en

scène le poète indien Arun Kolatkar dans ces Poèmes de Bombay que les éditions

Gallimard nous ont fait découvrir grâce au talent de ces deux

traducteurs que sont Pascal Aquien et Laetitia Zecchini. Toutefois cette Cour

des Miracles que constitue la population du quartier de Kala Ghoda que notre

auteur a observé des années durant, de sa table du Wayside Inn qui lui offrait

une vue dégagée sur ce carrefour fréquenté au centre de la métropole indienne,

n'a rien de l'espace sordide, inquiétant, malfaisant que le roman de Victor

Hugo, Notre Dame de Paris, en quête de pittoresque d'époque, a popularisé.

(1)

samedi 6 janvier 2018

UN BEAU LIVRE : JARDINS EN TEMPS DE GUERRE DE TEODOR CERIĆ.

J’aime les jardins. Je les aime

dans leur réalité. Leur présence diverse. Leur devenir aussi. Comme dans l’idée

qu’ils m’aident depuis longtemps à me faire du monde. C’est pourquoi, Jardins en temps de guerre, le petit

livre de Marco Martella dont j’avais déjà bien apprécié Le jardin perdu, publié en 2011, dans la même collection, «un endroit où aller », des éditions

Actes Sud, est de ces livres précieux capables de conforter ce qui, pour moi, constitue

bien plus qu’une passion : une amitié profonde et nécessaire,

équilibrante, nourrissante, respectueuse aussi des différences et des

singularités. En bref, ce que les anciens grecs appelaient « philia ».

Ce n’est pas que le livre de

Marco Martella déborde d’aperçus ingénieux, ou renouvelle de façon décisive

l’approche esthétique, philosophique, historique ou sociologique du jardin.

Non. Mais il aborde son sujet à travers une approche sensible, personnelle, éprouvée,

recourant à la fiction d’un jeune auteur serbo-croate, arraché à son pays par

la guerre, pour mieux nous entraîner sur les routes d’Europe, à la découverte

de divers jardins témoignant de la diversité des formules par lesquelles leur inventeur

ou leur propriétaire s’est efforcé comme il dit, d’offrir « à l’individu un refuge où le fracas de

l’histoire, qui gronde au-delà de leurs murs d’enceinte, ne parvient que comme

un écho lointain. »

lundi 1 janvier 2018

lundi 11 décembre 2017

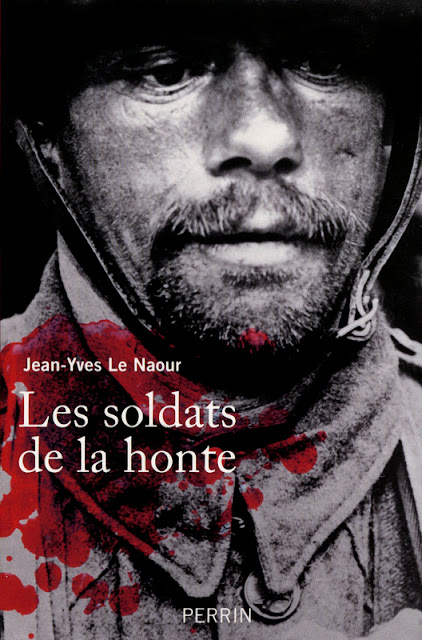

LA GUERRE REND-ELLE FOU ? LES SOLDATS DE LA HONTE DE JEAN-YVES LE NAOURS.

C'est un des multiples avantages

des rencontres que nous organisons que de relancer à chaque fois notre

curiosité. Pour les livres. Certes. Mais aussi au gré des conversations, des échanges,

pour des lieux. Des époques. Des personnes. Des évènements. Des problèmes...

Une de nos rencontres avec Gisèle

Bienne, autour de la Ferme de Navarin,

a ainsi été l'occasion de nous souvenir avec elle de bien des lectures que nous

avons faites autour de la première guerre mondiale - nous en ferons peut-être

un jour la liste - mais aussi de nous décider à nous intéresser de plus près à

cette question des "mutilés mentaux" qu'un ancien article relatif au Cimetière des fous de Cadillac (Gironde)

nous avait fait, en son temps, découvrir.

samedi 9 décembre 2017

RECOMMANDATION. KASPAR DE PIERRE DE LAURE GAUTHIER À LA LETTRE VOLÉE.

Comment le dire : insignifiants

de plus en plus m’apparaissent ces petits

poèmes qu’on peut lire aujourd’hui publiés un peu partout, sans le secours

du livre. Non du livre imprimé, de l’objet

d’encre et de papier qu’on désigne le plus souvent par ce terme. Mais de cet

opérateur de pensée, de ce dispositif supérieur de signification et

d’intelligence sensible qui organise les perspectives, relie en profondeur et

me paraît seul propre à mériter le nom d’œuvre.

Non, bien entendu, que tel petit

poème ne puisse charmer par tel ou tel bonheur d’expression, la justesse par

laquelle il s’empare d’un moment ou d’un fragment de réalité et parvient ainsi

à s’imprimer dans la mémoire. Et nous disposons tous – et moi pas moins qu’un

autre - de ce trésor de morceaux qu’à l’occasion nous nous récitons à

nous-mêmes et dans lequel, même si c’est devenu un cliché de le dire, certains,

dans les conditions les plus dramatiques puisent pour donner sens à leur souffrance

et trouver le courage ou la volonté d’y survivre.

Mais la littérature me semble

aujourd’hui avoir bien changé. Nous ne sommes plus au temps des recueils.

Difficile de plus en plus d’isoler radicalement la page de l’ensemble dans lequel elle a place. C’est en terme de

livre qu’aujourd’hui paraissent les œuvres les plus intéressantes. Pas sous

forme de morceaux choisis. Ce qui rend aussi du coup la critique plus

difficile. Aux regards habitués, comme le veut notre époque, aux feuilletages.

Au papillonnage. Aux gros titres. À la pénétration illusoire et rapide.

Le livre de Laure Gauthier, kaspar de pierre, paru à La Lettre volée, est précisément de ceux

dont le dispositif et la cohérence d’ensemble importent plus que le détail

particulier. Ou pour le dire autrement est un livre dans lequel le détail

particulier ne prend totalement sens qu’à la lumière de l’ensemble. Non

d’ailleurs que tout à la fin nous y paraisse d’une clarté parfaite. S’attachant

à y évoquer non la figure mais l’expérience intérieure de ce Kaspar Hauser que

nous ne connaissons le plus souvent qu’à travers l’image de « calme orphelin » rejeté par la vie,

qu’en a donnée Verlaine, Laure Gauthier, à la différence de ceux qui se sont

ingéniés à résoudre le bloc d’énigmes que fut l’existence et la destinée de cet

étrange personnage, ramènerait plutôt ce dernier à sa radicale opacité, son

essentielle différence qui n’est peut-être d’ailleurs à bien y penser que

celle, moins visible et moins exacerbée par les circonstances certes, de chacun

d’entre nous.

samedi 2 décembre 2017

REPLACER LA PAROLE AU CŒUR. À PROPOS DE L’APPEL POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE.

|

| CLIQUER POUR LIRE LE CONTENU DE LA TRIBUNE |

Il vient de paraître dans le Journal Libération du 27 novembre 2017,

une Tribune signée par un collectif de personnalités civiles et politiques,

appelant à inventer « un lieu où se

croiseraient écrivains, artistes, enseignants, élèves et étudiants : une

maison pour réfléchir ensemble et pour transmettre la culture à tous ».

Si j’aurais personnellement préféré à la place du verbe

« transmettre » un terme plus ouvert permettant de comprendre que la

culture ne procède pas d’un capital figé qu’il s’agit d’abord de recevoir, mais

d’un effort permanent d’éveil et de co-naissance qui permet à chacun de trouver

en tout, matière à s’inventer soi-même et à comprendre davantage et les autres

et le monde, je ne peux, avec les Découvreurs, que regarder cette initiative avec

la plus grande sympathie.

Et c’est pour contribuer à cette réflexion que je crois aujourd’hui bon

de reprendre en partie le texte d’un billet publié en janvier 2014 pour protester

contre la façon dont, dans les programmes dits d’éducation artistique, sont

trop souvent oubliés, poètes et écrivains, au profit des artistes du corps et

de l’image.

Réduite à la simple vision,

l'image ne se partage pas. C'est pourquoi nous nous inquiétons de voir tant de

plans généreux, tendant de plus en plus à faire intervenir, en direction des

territoires, des artistes de tous ordres, continuer à faire l'impasse sur ces

formes essentielles d'art que sont la poésie et la littérature.

Les responsables

culturels ignorent très largement les artistes de l'écrit

Nous étant récemment intéressé à

la question des relations entre artistes et territoires nous avons pu réaliser

à quel point l'artiste était aujourd'hui sinon "instrumentalisé"

du moins fortement incité, par les diverses politiques actives dans ce champ, à

tenter de résoudre, par des moyens d'ailleurs de moins en moins propres à son

art, une partie des grandes questions se posant à nos sociétés : la question

par exemple de l'abandon ou du délaissement de certains territoires, celle de

l'absence, à une échelle plus large, de maillage entre les différentes parties

qui les constituent, pour finir par la grande et difficile affaire qui parfois

en découle, de la violence urbaine. Nous reviendrons peut-être un jour sur le

détail de ces questions.

Imaginer demander à l'artiste de

participer à ce que Jean-Christophe Bailly dans la Phrase urbaine,

définit comme "un travail de reprise" n'est pas en soi une

aberration. L'artiste par sa sensibilité, son intelligence ouverte capable de

coupler dans des démarches souvent plus intuitives que rationnellement

organisées, l'esprit d'invention qui découvre et la capacité de création qui

impose, peut aider à faire surgir des réels nouveaux. A redonner du sens.

Participer à de nouveaux modes de réconciliation entre les êtres. Entre les

choses. Entre les unes et les autres, aussi.

Nous ne pouvons toutefois nous

empêcher de remarquer que les appels d'offre proposés ainsi aux artistes, soit

dans le cadre des politiques d'éducation artistique et culturelle, soit dans

celui des politiques d'animation et de reconstruction des territoires qui

souvent d'ailleurs se recoupent, ignorent assez largement les artistes de

l'écrit. Au profit des artistes du spectacle. De ceux dont l'art n'est pas au

premier chef fondé sur la parole. Agit d'abord en affectant les corps. Et les

organes. Par le visible.

mercredi 22 novembre 2017

RECOMMANDATION DÉCOUVREURS. AU BORD DE SEREINE BERLOTTIER AUX ÉDITIONS LANSKINE.

« comment

/ inventer le passage/ la pensée au bord de ce lit/ près de celle qui veut

bien/ qu’on parle de tout/ sauf bien sûr/ et de ceci/ secrètement/ pas

même ? »

Au bord. Toujours

nous nous voyons renvoyés vers des bords. Des bords de vivre à ceux de la

pensée. Des bords de la pensée à ceux de la parole. De partout débordés aussi.

Par les choses. Les sentiments. Les idées. Par cette façon que nous avons de

pencher avec sur nous les ombres des autres. Les ombres aussi de l’espace. Et

du temps. Mais il nous faut l’épreuve de certaines expériences, celles souvent

de la perte et de la douleur, pour pleinement prendre conscience des limites de notre

condition qui fait que jamais nous ne pouvons totalement rejoindre. Jamais pleinement

nous fondre. Autrement que dans l’illusion. Même si nous avons inventé l’art et

la parole pour tromper nos insatisfactions.

C’est à cette dimension radicale de l’être que renvoie,

me semble-t-il, le dernier livre de Sereine Berlottier, justement intitulé Au bord. Se présentant comme une sorte

de récit en vers, lacunaire, elliptique souvent, mais suffisamment ancré dans

le détail des circonstances pour que les choses nous deviennent au fil des

pages, de plus en plus compréhensibles, le livre de Sereine Berlottier ne

cherche pas à broder sur les sentiments bien connus qui accompagnent la progressive

disparition d’un proche. Sans en passer par le fil trompeur des enchaînements

factuels et des analyses convenues, son livre s'efforce, dans un tâtonnement de

paroles, faisant parfois retour sur sa propre impuissance, de découvrir un

passage qui relierait son auteur non pas seulement à la personne de sa mère, d’abord

mourante puis morte, mais à quelque

chose de plus vaste, de moins facilement intelligible aussi, qui serait

l’espace où les cœurs ne se verraient plus partagés. Où chaque parole encore,

qu’elle porte sur le passé tout autant que sur le présent, serait enfin

pleinement accueillie, à demeure !

L’art étant forme et abstraction, cette aspiration

qui la porte, passe dans la matière du livre par un choix de vers libres porteurs de notations factuelles brèves, jamais

développées, parfois même amputées de leur complément et associées selon le

principe d’un montage à la fois sec et émouvant dans la mesure où l’on

comprend, ressent, assez vite que par-là s’exprime dans le même temps,

l’incisive attention de l’œil et de l’esprit et la confusion non moins certaine

du cœur et de la pensée qui se troublent.

|

| Louis Soutter, Ame partie. |

SUR CE LIVRE VOIR EGALEMENT :

Angèle Paoli sur terresdefemmes

Antoine Emaz sur POEZIBAO

Gérard Cartier dans Secousse

Un vidéo-poème de S. Berlottier et Jean-Yves Bernhard sur remue.net

Inscription à :

Commentaires (Atom)